~園芸文化を育んだ花~ 「べらぼうな花たち外伝」第3回を開催しました

講師 公益社団法人園芸文化協会 常務理事 小笠原誓

2025年9月20日、東京都美術館講堂にて「べらぼうな花たち外伝」第3回を開催いたしました。第1回(7月31日)、第2回(8月22日)に続き、3か月連続での開催となり、毎回多くの皆さまにご参加いただきました。ご来場くださったすべての方々に、心より御礼申し上げます。特に3回すべてにご参加くださった皆さまには、深く感謝申し上げます。

今回は、18世紀後半に活躍した蔦屋重三郎を中心に、彼の出版物や江戸時代の園芸文化をご紹介しました。NHK「趣味の園芸」ミニコーナー「べらぼうな花たち」で語りきれなかった内容を、外伝として再構成し、お話しさせていただきました。

また、2027年に横浜で開催される国際園芸博「GREEN×EXPO2027」に向けて、日本の江戸園芸文化を世界に発信する準備を、園芸文化協会としても引き続き進めてまいります。

世界の花にした「菊」作り

奈良時代から平安初期にかけて中国から渡来した菊は、日本の風土に適応し、薬用から鑑賞へと用途を広げました。重陽の節句には長寿を願い酒に菊を浮かべる風習が伝わり、平安期には宮中行事や和歌にも登場します。菊は自然交雑しやすく、多様な品種が誕生しました。江戸時代には二度の大ブームを迎え、第1期(1680~1730年)には花形の多様化が進み、巨大輪も登場。『菊譜百詠図』や『きくの百花画巻』などの図譜が刊行され、展示会「菊合わせ」も盛んに行われました。第2期(1802~1850年)には「中菊」が流行し、花の変化を競う「極まり」が注目されました。さらに、菊人形や百種接ぎ分けなどの文化も生まれ、庶民の花見文化として定着。こうして菊は多様な形で発展し、日本文化に深く根付いていったのです。

寛永の「椿」はスゴイ

『椿花図譜』は江戸初期に成立した椿の図譜で、720種もの品種が精緻に描かれておりますが、序文や由来書が存在せず、その成立過程には謎が残されています。近年の研究により、徳川家光が椿を好む後水尾天皇に『椿華帖』を献上したことが判明し、これが『椿花図譜』の原型となった可能性が高いと考えられております。後水尾院は宮廷絵師を用いて品種を増補・再編集し、豪華な図譜を編纂されたと推察されます。原本は桂宮家に伝わり、後に三井家を経て雑花園文庫に収蔵されました。また、土佐光起による『椿花之絵図』など同時期の図譜と比較・校合した結果、三書は互いに影響し合い、『椿花図譜』の成立に寄与したと考えられております。

染井の里は「躑躅」の花錦 江戸の植木屋仕掛人 伊藤伊兵衛三之丞

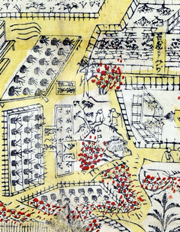

江戸時代、ツツジは園芸植物として大きく発展し、街中に多くの品種が流通しました。元禄5年(1692)には、江戸染井の三代目伊藤伊兵衛三之烝が『錦繍枕』を刊行し、後に『長生花林抄』と改題されました。著者はツツジとサツキを精力的に収集・育成し、図解と記号で335種の花形や開花期を示しました。花名と実物が混同される状況への警鐘も込められており、当時の園芸熱がうかがえます。序文には「家に居ながら花を評すれば、あばら家も仙家のように思え、錦の枕の楽しみを得る」とあり、書名の由来が詩的に語られています。また、染井の植木屋を描いた『源氏名寄躑躅の花道』では、源氏物語にちなんだ品種名や宣伝文句が並び、将軍拝領の唐楓や銘木「面向」「無三」「唐松」も描かれ、江戸園芸文化の華やかさを伝えています。

品格を上げた「紅葉」 伊藤伊兵衛政武の活躍

江戸時代、紅葉は園芸文化の中でも特に美意識を反映する植物として重視されました。染井の植木屋・伊藤伊兵衛政武(五代目)は、品種改良と文化的価値の向上に尽力し、宝永7年(1710)に『古歌僊楓』を刊行。三十六歌仙にちなみ36品種を名歌とともに紹介し、享保年間には『新歌仙楓』『追加楓葉集』を加え、合計100品種を和歌と結びつけて命名しました。寛保2年(1742)には「三夕の歌」に対応する三品種「槇立山」「鴫立沢」「浦苫屋」を『三夕楓之図』として発表し、園芸と文学の融合を極めました。また、将軍吉宗から拝領した「唐楓」を育成・普及させ、街路樹としても定着させました。政武の活動により、モミジは単なる景物から品格ある文化植物へと昇華し、江戸の錦秋を彩る象徴となったのです。

(丹羽理恵)

『武江染井翻紅軒霧島の図』

『偕楽園菊図』

『千代田の大奥 瀧見のお茶屋』 楊洲周延