~園芸文化を育んだ花~ 「べらぼうな花たち外伝」第2回を開催しました

講師 公益社団法人園芸文化協会 常務理事 小笠原誓

2025年8月22日、東京都美術館講堂にて開催された「べらぼうな花たち外伝」第2回には、猛暑の中にもかかわらず、第1回を上回る多くの皆さまにご来場いただきました。ご参加くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

当初予定にはなかった内容として、第2回にお申し込みいただいた方々からの熱いご要望により、第1回でご紹介した『一目千本』の話をアンコールとして再び取り上げました。さらに、その元本と考えられる貴重な資料も併せてご紹介し、蔦屋重三郎の美意識と江戸の花文化の奥深さを改めて掘り下げました。

講演では、以下のテーマを通じて、江戸の園芸文化と人々の美意識を多角的にご紹介しました。

「朝顔」 江戸に咲いた変わり朝顔

奈良時代末期に薬草として渡来した朝顔は、室町時代以降に庶民に広まり、江戸時代には観賞用として大流行。特に突然変異による奇抜な姿の「変化朝顔」が人気を集めました。文化・文政期に第一次ブームが起こり、幕末には成田屋留次郎が「團十郎朝顔」などを生み出し、中興の祖と称されました。不稔性ゆえに繁殖が難しく、親木から苗を育てて「出物」を選ぶ根気が必要でした。遺伝理論が未確立だった当時、園芸家たちは経験と観察によって法則を見抜き、「べらぼうな花」を育て上げました。その文化は今も受け継がれています。

「秋の七草」 江戸は庭園都市だった

江戸時代には町人層にも季節の草花を楽しむ文化が広まり、秋には「秋の七草」が庭園や催しの題材として親しまれました。向島百花園では七草が咲き誇り、「虫聞き」の名所としても知られ、創設者・佐原鞠塢は『秋野七草考』を著してその由来を考察しました。小村井梅園も秋草の名所として評判を集めました。近衛家では七月七日に秋草を束ねた「花扇」を宮中に献上する儀式が行われ、季節の移ろいを雅に表現。一方、奈良の采女神社では中秋の名月に「采女祭」が催され、秋の七草を飾った大きな花扇が管絃船に乗せられ、雅楽とともに猿沢池を巡る幻想的な風景が人々を魅了しました。

「花菖蒲」 仕事と趣味を両立した男

ハナショウブは日本各地に自生するノハナショウブをもとに改良された園芸品種で、江戸時代に栽培と品種改良が本格化。園芸書には多くの品種が記録され、観賞用として広く親しまれました。改良の中心人物・松平定朝(菖翁)は、花形や色彩にこだわり、八重咲きや獅子咲きなど多様な花型を生み出しました。仁孝天皇への献上記録もあり、品格を高める契機となりました。江戸後期には堀切の菖蒲園が名所となり、浮世絵にも描かれるなど、ハナショウブ文化は大きく発展。現在も江戸時代の品種が受け継がれ、伝統園芸の象徴として親しまれています。

なんだこれ!「珍草奇木」が大流行

江戸後期になると、ツバキやサクラなどの美しい花だけでは満足できず、奇妙な姿の植物に魅力を感じる愛好家が現れました。葉の縮れや斑入り、幹の帯化など、突然変異による「奇品」が注目され、観察力と審美眼を持つ者たちが高価で取引し、蒐集と栽培を楽しみました。中でも風采の上がらないシダ植物・マツバランに目を向け、その変異株を玩弄する文化も生まれました。

「牡丹」は上方から江戸へ

牡丹は江戸時代以降、園芸文化の中心的存在となり、多くの品種が育成されました。寛文年間には『花壇綱目』に22品種が記録され、元禄期には上方で『牡丹名寄』など専門書が相次いで刊行。冬牡丹や寒牡丹も登場し、季語として俳書に記されるなど、季節の花として定着しました。蔦屋重三郎の『一目千本』では遊女を花に見立て、牡丹や冬牡丹も描かれ、美と文化の象徴として江戸の人々に深く愛され続けました。

「園芸」の言葉と字源の話

「園芸」という言葉は江戸時代には使われておらず、幕末から明治初期にかけて西洋の植物学や農業技術が導入される中で、中国の『英華辞典』(慶応2年・1866)を経て誕生しました。明治6年(1873)の『附音挿図英和字彙』に「Gardening」「Horticulture」の訳語として初めて登場し、以後定着していきます。漢字の字源として「園」は囲われた土地、「芸」は土に木を植えて世話する動作を表し、自然と人の関わりを示す言葉です。園芸は単なる技術ではなく、文化的・社会的背景を持つ概念として近代日本に根づいていきました。

次回予告:第3回講演では、江戸の花と人の物語をさらに深く掘り下げてまいります。

蔦屋重三郎が見出した「べらぼうな美」、園芸に込められた知と遊び、そして花を通して語られる江戸の人々の生き方——。

第3回は(9月20日(土)に東京都美術館講堂にて開催いたします。どうぞご期待ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

(丹羽理恵)

「べらぼうな花たち外伝」第3回 募集の詳細はこちらから

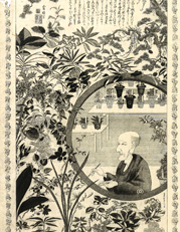

『草木錦葉集』

「花扇」

『娘日時計 辰ノ刻』朝顔 歌麿画