~園芸文化を育んだ花~ 「べらぼうな花たち外伝」第1回を開催しました

講師 公益社団法人園芸文化協会 常務理事 小笠原誓

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に連動した特別講座「べらぼうな花たち外伝」第1回を2025年7月31日に東京都美術館講堂で開催しました。

蔦屋重三郎の出版プロローグから始まり、彼の初出版『一目千本』の革新性をご紹介しました。さらに、日本が誇る百合の多様性や、松平定信が愛した蓮の逸話、江戸庶民の桜花見文化まで、浮世絵や園芸書を通じて、江戸の花と人の物語を鮮やかに描き出しました。園芸・歴史・ドラマファンの皆さまにご好評いただきました。

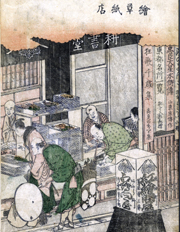

江戸の出版界に革命を起こした蔦屋重三郎。その初出版『一目千本(華すまひ)』は、遊女を花に見立てた斬新な評判記です。似顔絵ではなく植物画で構成され、春夏秋冬の花122種に遊女の名を重ね、乾坤に分けて東西対決の趣向まで凝らした粋な演出が施されています。さらに、妓楼や遊女から出資を募り、彼女たちが客に「私はこの花」と手渡す仕掛けもありました。講演では、江戸の美意識と商才が融合した一冊の魅力を余すところなく語りました。『一目千本』で紹介された植物122種と花魁122名の一覧表は、皆さまにお持ち帰りいただき、大変ご好評をいただきました。また蔦重が出版し歌麿が絵を描いた「画本虫撰」の歌麿の精緻な植物画も紹介しました。

江戸の花文化に息づく百合の物語では、美しさと食用、そして奇花の記録まで幅広くご紹介しました。『訓蒙図彙』や『救荒本草』に描かれた百合の姿から、帯化した「扇子百合」、絵手本に登場するタメトモユリまで、歴史と美術が交差する魅惑の世界を紐解きました。俳句と浮世絵に宿る情緒もご紹介し、江戸時代に庶民が使っていた竹製の如雨露も実物を交えてご覧いただきました。

江戸の人々が心躍らせた「花見」の文化については、桜が庶民の楽しみとなるまでの歴史を、唐の牡丹から秀吉の醍醐の花見、家光・吉宗の植樹まで、豊富な史料とともに紐解きました。落語『長屋の花見』に見る庶民の風景も交え、花と人の物語を軽妙に語る講演となり、大変ご好評をいただきました。また吉原で花の時期に仲之町通りにずらりと植えられた桜は、「どこから持ってきたか」の謎にも迫りました。

江戸の蓮文化を語る上で欠かせないのが、寛政の改革を行った松平定信です。彼が築地の別荘「浴恩園」で百種以上の花ハスを一瓶ずつ丁寧に育てた逸話は、講演でも大きな反響を呼びました。混植を避け、一種ずつ植えるという貝原益軒の教えを忠実に守った定信の姿勢は、園芸への深い愛と知性の象徴です。『清香画譜』に描かれた蓮の美しさと、江戸庶民が不忍池で楽しんだ蓮見の風景が重なり、花と人の物語が鮮やかに蘇りました。

次回の講演でも、江戸の花と人の物語をさらに深く掘り下げてまいります。ぜひご参加くださいませ。

~園芸文化を育んだ花~ 「べらぼうな花たち外伝」第2回を開催します。詳細は下記の通りです。

「べらぼうな花たち外伝」第2回 募集の詳細はこちらから

蔦重の初めての出版『一目千本』

蔦重が日本橋に出店した「耕書堂」

『画本虫撰』 歌麿画 蔦重版